※当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

dynabook、インテル第12世代Core(Alder Lake-P)を搭載した新商品を発表

dynabookから、最新のインテル第12世代ノートPC用CPUを搭載した、新製品が発表されました。

新シリーズとして、14型のプレミアムモバイルノートPCのdynabook Rシリーズの3機種、R9、R8、R6が登場しました。

さらに、既存の13.3型プレミアムモバイルノートPCであるdynabook Gシリーズに、約875gと軽いdynabook G9が追加。

また、光学ドライブを搭載したプレミアムスタンダードPCであるdynabook Tシリーズに15.6型のdynabook T9が追加されました。

各製品の簡単な特徴をご紹介します。

公式サイトはこちら

製品の特徴

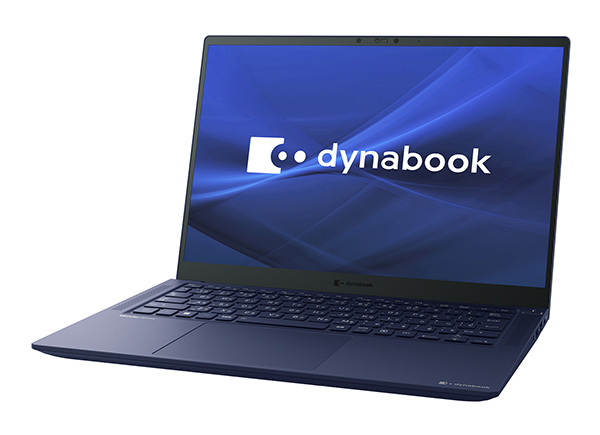

dynabook R9・R8・R6の特徴

dynabook Rシリーズは、第12世代Coreを搭載した、14型のプレミアムモバイルノートPCです。

仕様を確認すると、dynabook初の14型の薄型モバイルノートPCとして、法人向けとして先行して販売されていてた、dynabook RJ74を個人向けに調整した機種となっているようです。

dynabook RシリーズのR9・R8・R6の仕様は下表のとおりです。

14型のサイズで1kg前後という軽さと、長いバッテリー駆動時間が特徴となっています。

| R9 |

R8 | R6 | |

| CPU | Core i7-1260P | Core i5-1240P | |

| メモリ | 32GB | 16GB | 8GB |

| ストレージ | 512GB PCIe SSD | 256GB PCIe SSD | |

| ディスプレイ | 14.0インチ WUXGA 広視野角 非光沢 |

||

| 質量 | 約1.05kg | 約940g | |

| バッテリー | 約24.0時間 | 約20.5時間 | |

| 市場予想価格[税込] | 29万円台 | 25万円台 | 22万円前後 |

第12世代Core Pプロセッサー + DDR5メモリ

搭載するCPUは、薄型ノートPC向けの第12世代Core Pシリーズプロセッサーです。PコアとEコアの2種類のコアを備えたCPUで、処理性能と、省電力性能のバランスがいいです。また、メモリはDDR5-4800のデュアルチャネル対応となっており、第12世代Core搭載のメリットを活かした構成となっています。

画面比16:10の液晶を搭載

dynabook Rシリーズは、画面比16:10のWUXGA(1920x1200)液晶を搭載しています。

FHD液晶よりも縦方向の表示領域が少し広くなり、作業がしやすいです。

なお、液晶面は180度開き、フラットになります。

R9とR8・R6の違い

dynabook Rシリーズでは、上の仕様表を見ると、R9と、R8・R6では質量に差がありますが、その他の主な違いは下記のとおりです。

R9は約1.05kgと、dynabook Rシリーズの中では少し重くなりますが、バックライト付きキーボード搭載、2way 4speakers搭載、バッテリーL搭載となっています。一方、R8・R6は、約940gと軽いですが、バックライトなしキーボード、ステレオスピーカー、バッテリーSとなります。

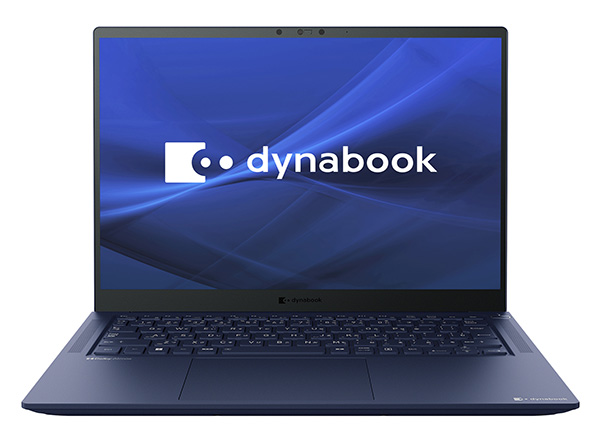

dynabook G9の特徴

dynabook G9は、13.3型のプレミアムモバイルノートPCである、dynabook Gシリーズに新しく追加されたモデルです。上質で、最新のモバイルノートPCが欲しい方に適しています。

下表では、dynabook Gシリーズの仕様を比較しています。新しく追加された、dynabook G9をグリーンで表示しています。

なお、dynabook Gシリーズは店頭向けモデルですが、Webオリジナルモデルの同等機種のであるdynabook GZシリーズは当サイトでもレビューしているので、ボディや液晶などに関してはこちらも参考にしてください。

| [新製品] G9 |

G8 | G6 | |

| CPU | Core i7-1260P | Core i7-1195G7 | Core i5-1155G7 |

| メモリ | 32GB LPDDR5-4800 |

16GB DDR4-3200 |

8GB DDR4-3200 |

| SSD | 512GB PCIe SSD | 256GB PCIe SSD | |

| 液晶 | 13.3型 FHD IGZO 非光沢 |

||

| 質量 | 約875g | 色 約888g 色 約908g |

|

| バッテリー | 約24.0時間(Lバッテリー) | ||

約875gと軽くて、バッテリー駆動時間も長い

dynabook G9は、約875gと非常に軽いです。この軽さでも、Lバッテリーを搭載し、カタログ値で約24.0時間のロングバッテリー駆動が可能です。また、ボディ素材にはマグネシウム合金を採用し、堅牢性も高いです。

そのため、日常的に持ち運ぶような使い方に適しています。

IGZO液晶を搭載

dynabook G9は、見やすく、省電力性も高い、SHRRP製のIGZO液晶を搭載しています。

液晶面は、下の画像のように180度開き、フラットになります。

第12世代Core i7-1260P + LPDDR5メモリ

dynabook G9も最新のインテル第12世代Core i7-1260Pを搭載しています。PコアとEコアという2種類のコアを備えたCPUで、処理性能と、省電力性能のバランスがいいです。

また、メモリには、第12世代Coreから対応するようになった、速度の速いLPDDR5メモリを搭載しています。

dynabook G8・G6よりもワンランク上の性能が期待できます。

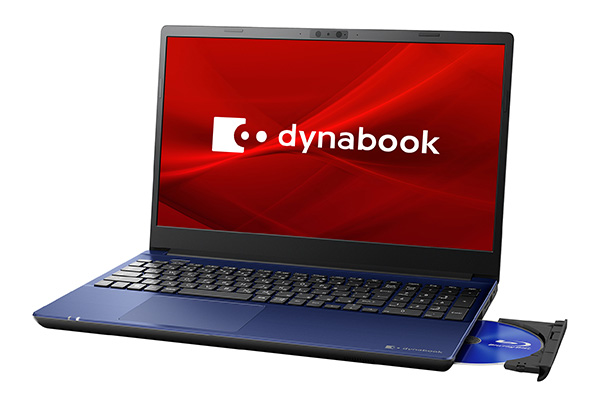

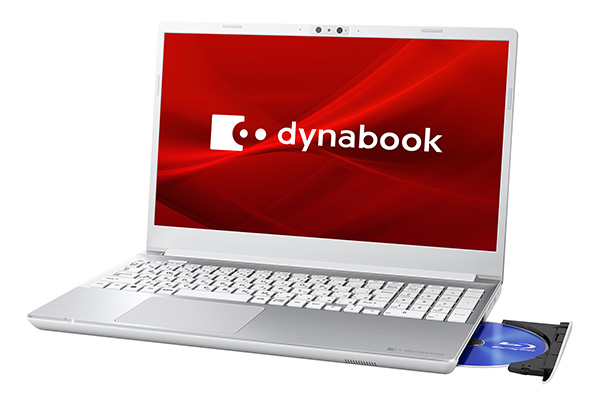

dynabook T9の特徴

dynabook T9は、プレミアムスタンダードノートPCである、dynabook Tシリーズに追加された新モデルです。

下の画像にあるような、プレシャスブルーと、プレシャスシルバーの2色のボディがあります。

下表では、dynabook T9と同じ、プレミアムスタンダードノートPCとして分類されている、T8・T7との仕様を比較しています。

光学ドライブにブルーレイドライブを搭載しているのが、共通した一つの特徴となっています。

なお、dynabook T8やT7については、こちらでも特徴を紹介しているので、ご参照ください。

| T9 | T8 | T7 | |

| CPU | Core i7-1260P | Core i7-1195G7 | |

| メモリ | 32GB | 16GB | 8GB |

| ストレージ | 1TB SSD | 512GB SSD | |

| 光学ドライブ | ブルーレイ | ||

| 液晶 | 15.6型 FHD 高輝度・広視野角 |

16.1型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 |

|

| Webカメラ | 約200万画素 顔認証 |

約92万画素 顔認証 |

|

| インターフェイス | USB3.1 x3 USB-C HDMI LAN SDカードリーダー |

USB3.1 x3 USB-C (Thunderbolt 4対応) HDMI LAN SDカードリーダー |

USB3.1 x3 USB-C HDMI LAN SDカードリーダー |

| バッテリー | 約10.0時間 | 約7.5時間 | |

| 質量 | 約1.98kg | 約2.4kg | |

| メーカー保証 | 2年 | ||

dynabook T9の主な特徴は以下の通りです。

第12世代Core i7-1260P搭載

dynabook T9は、最新のインテル第12世代Core i7-1260Pを搭載しています。

ただし、上で紹介したdynabook Rシリーズや、dynabook G9とは異なり、メモリはDDR4-3200です。第12世代Coreから対応するようになった、DDR5メモリでないのは少し残念ですが、その分価格を抑えることができるので、スタンダードノートPCという位置づけを考えると、妥当だと思います。

dynabook T8・T7よりもアップしている部分

上記の搭載するCPU以外でも、dynabook T8・T7よりもアップしている部分がいくつかあります。

一つは、Webカメラが約200万画素になり、オンラインミーティングなどの画質アップが期待できます。また、質量が約1.98kgと軽くなり、バッテリー駆動時間も延びています。

dynabook T8・T7よりもダウングレードしている部分

dynabook T9は、dynabook Tシリーズの最上位機種のように思える型番ですが、dynabook T8・T7よりも少しダウングレードしているように感じる部分もあります。

一つは、dynabook T9では、15.6型液晶搭載となり、広色純度とも記されていません。液晶の大きさや、色鮮やかさの点では、dynabook T8・T7の方が優れているように感じます。

また、インターフェイスに関して、USB-CポートはThunderbolt 4には対応していません。

購入先

今回発表された、dynabook R9・R8・R6、dynabook G9、dynabook T9は、下記のdynabook公式サイトで詳細を確認することができます。3月24日から順次発売となっています。

dynabook公式サイトはこちら

1975年生まれ。電子・情報系の大学院を修了。

2000年にシステムインテグレーターの企業へ就職し、主にサーバーの設計・構築を担当。2006年に「the比較」のサイトを立ち上げて運営を開始し、2010年に独立。

毎年、50台前後のパソコンを購入して検証。メーカーさんからお借りしているパソコンを合わせると、毎年合計約150台のパソコンの実機をテストしレビュー記事を執筆。

関連ページ